| 預覽 | 名稱 | 摘要 |

|---|---|---|

|

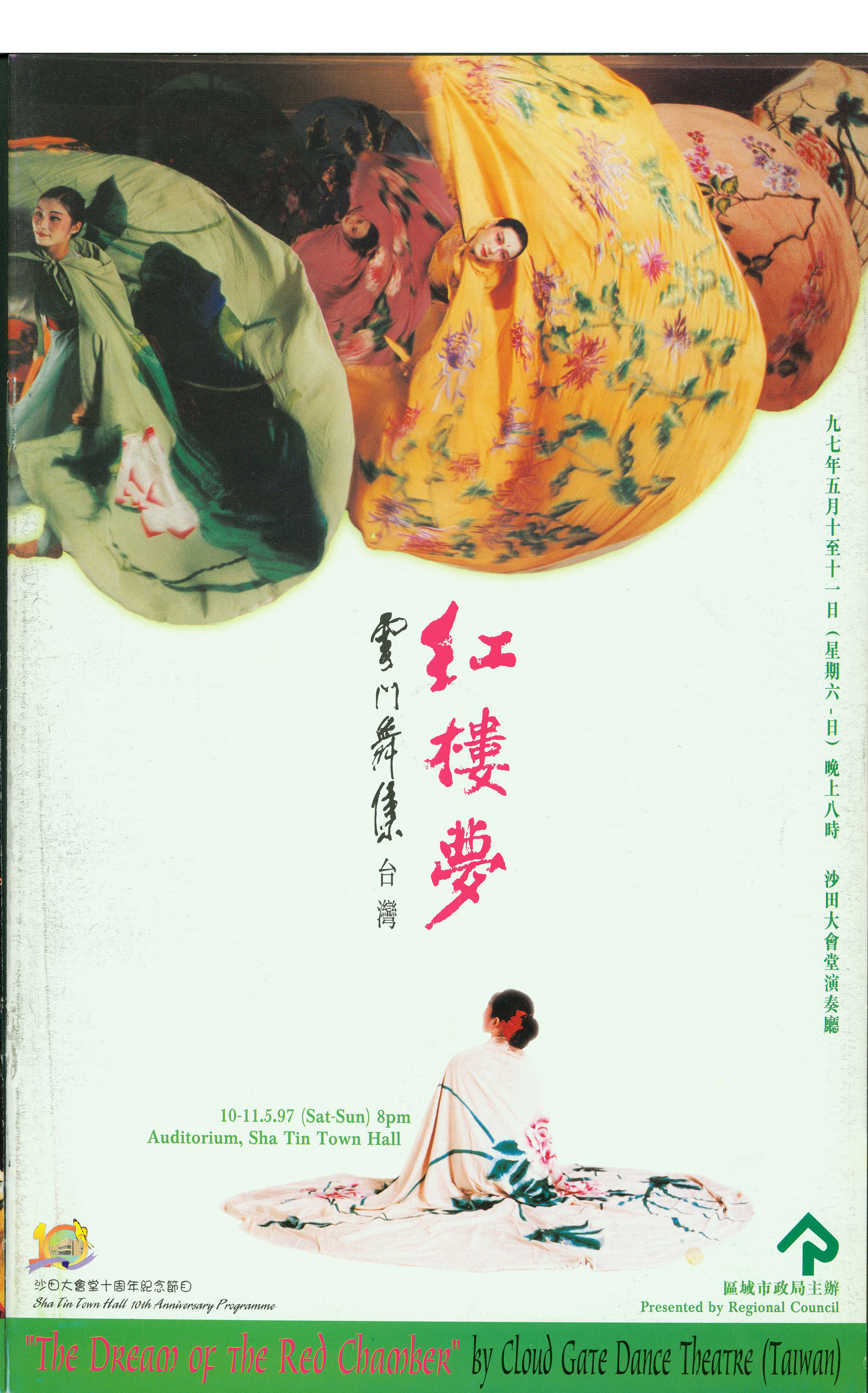

《紅樓夢》1997年雲門舞集香港巡演節目單 |

這是1997年雲門赴香港巡演編舞家林懷民舞作《紅樓夢》(1983)的節目單,為中英文對照。 |

|

《流浪者之歌》1997年挪威演出手冊 |

這是1997年,雲門首度赴挪威,演出編舞家林懷民舞作《流浪者之歌》(Songs of the Wanderers, 1994)的演出手冊。 |

|

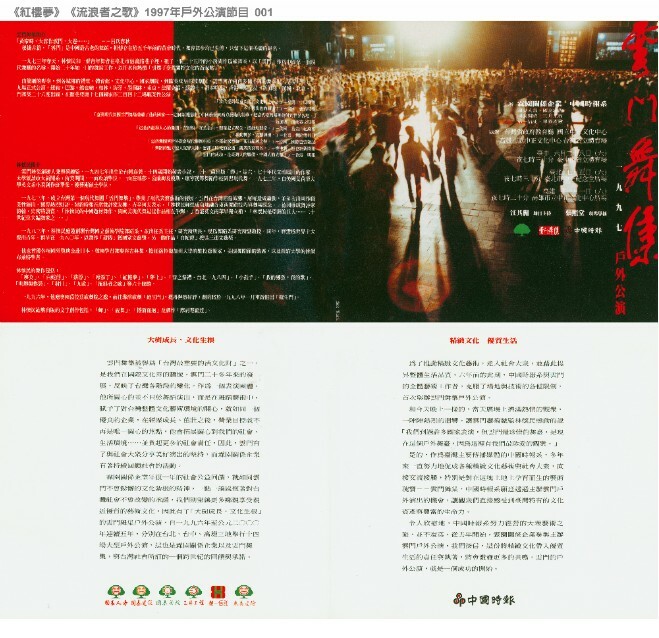

《紅樓夢》《流浪者之歌》1997年戶外公演節目單 |

這是1997年,雲門戶外演出的節目單。活動由霖園關係企業與中時報系主辦,分別在台中、台北兩地,演出編舞家林懷民的《紅樓夢》(1983)、《流浪者之歌》(1994)。 |

|

雲門戶外演出的觀眾之一 |

這是1997年,《流浪者之歌》(1994)在台北戶外演出,觀眾在雨中坐了兩小時,專注地觀賞。照片的攝影家游輝弘,曾任《民生報》文化版攝影記者及《天下》雜誌攝影編輯多年,目前旅居美國。 |

|

From Rice You Are Come──In a trance with a cross-religious performance |

這是1997年,雲門赴丹麥演出編舞家林懷民的舞作《流浪者之歌》(Songs of the Wanderers, 1994),舞評家麗莎.葛斯泰爾(Lise Garsdal)發表在丹麥《政治報》(Politiken)的舞評英譯。作者評析雲門舞者的表演,以及此舞作的象徵寓意,並認為「《流浪者之歌》不只是一場舞蹈表演,它有文化與藝術的多重指涉,同時又沌然自我,凝為一體。這樣的作品,使林懷民成為一位享譽國際的舞蹈大師。」原文見"Af ris er du kommet── I trance med tvær-religiøs danseforestilling"。本文中譯見〈從那米中來──在多元宗教演出中的恍惚情境〉。 |

|

從那米中來──在多元宗教演出中的恍惚情境 |

這是1997年,雲門赴丹麥演出編舞家林懷民的舞作《流浪者之歌》(1994),舞評家麗莎.葛斯泰爾(Lise Garsdal)發表在丹麥《政治報》(Politiken)的舞評中譯。作者描述《流浪者之歌》舞者的表演以及舞作的象徵寓意,並認為「《流浪者之歌》不只是一場舞蹈表演,它有文化與藝術的多重指涉,同時又沌然自我,凝為一體。這樣的作品,使林懷民成為一位享譽國際的舞蹈大師。」原文見"Af ris er du kommet── I trance med tvær-religiøs danseforestilling"。本文英譯見“From Rice You Are Come──In a trance with a cross-religious performance”。 |

|

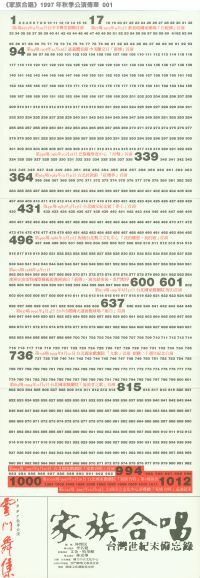

《家族合唱》1997年秋季公演傳單 |

這是1997年,雲門秋季公演,編舞家林懷民的舞作《家族合唱》首演的傳單。特別標示1997年9月26日為雲門第1000場公演日期。形式為單張三折。 |

|

《家族合唱》1997年秋季公演節目單 |

這是1997年,雲門秋季公演,編舞家林懷民的舞作《家族合唱》首演的節目單。收錄專文包括:攝影家張照堂的〈向記憶招手——家族合唱的風景〉、林懷民的〈一通沒人接聽的電話——寫在「家族合唱」首演前〉、口述歷史記錄者盧健英的〈為生命找一個落腳的小方格——在「家族合唱」的錄音訪問之後〉、燈光設計林克華的〈記憶的容顏 歷史的森林——「家族合唱」的顯影〉。 |

|

《家族合唱》中的話語 |

這是1997年,編舞家林懷民的舞作《家族合唱》演出中,口述歷史的錄音文字稿。共三十段。 |

|

《家族合唱》舞作影片 |

這是1997年,編舞家林懷民的舞作《家族合唱》在台北國家戲劇院演出的影片精華版,長度為4分36秒。 |

|

Portrait of the Families |

這是編舞家林懷民舞作《家族合唱》(Portrait of the Families, 1997)的英文介紹。文中詳細介紹林懷民的創作動機,李名覺的舞台設計,及影像、聲音、空間、動作等元素運用。 |

|

一通沒人接聽的電話 |

這是1997年,編舞家林懷民在《聯合報》發表的文章。作者自述為何開始收集台灣老照片,作為舞作《家族合唱》創作素材的始末。並從當時台灣的社會現況,反省人們對歷史、社會的冷漠。本文亦收錄於「《家族合唱》1997年秋季公演節目單」和「《如果沒有你》《家族合唱》2011年冬季公演節目單」。 |

|

向記憶招手——家族合唱的風景 |

這是1997年,攝影家張照堂在《聯合報》發表的文章。作者以五位台灣早期攝影家為軸,帶出台灣二十世紀前半的攝影歷史。文中論述影像與記憶、歷史之間的關係,和影像瞬間記錄與劇場、舞蹈相似的特質。本文亦收錄於「《家族合唱》1997年秋季公演節目單」。 |

|

為生命找一個落腳的小方格——在「家族合唱」的錄音訪問之後 |

這是編舞家林懷民的舞作《家族合唱》(1997)的口述歷史訪問者,盧健英所寫的文章。文中記述受訪者所陳述的歷史事件,交織出二十世紀台灣的歷史圖像。本文亦收錄於「《家族合唱》1997年秋季公演節目單」和「《水月》《家族合唱》《九歌》2000年雲門舞集『回家演出』節目單」。 |

|

記憶的容顏.歷史的森林——「家族合唱」的顯影 |

這是1997年,燈光設計家林克華,為編舞家林懷民的舞作《家族合唱》首演所寫的文章。文中記述作者與編舞家合作的緣起、創作理念,並從舞台、幻燈、投影等技術與裝置,傳達了創作的觀點。本文收錄於「《家族合唱》1997年秋季公演節目單」。 |

|

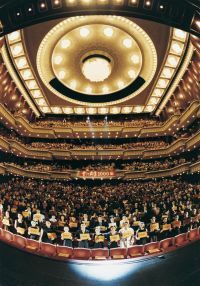

雲門第一千場演出觀眾合影 |

這是1997年,林懷民和團員(前排)與雲門第1000場演出的觀眾在國家戲劇院合影。 照片的攝影家游輝弘,曾任《民生報》文化版攝影記者及《天下》雜誌攝影編輯多年,目前旅居美國。 |

|

Which Country Shall I Love? |

這是1997年,雲門演出編舞家林懷民的舞作《家族合唱》(Portrait of the Families),資深舞評家約翰.史密特(Jochen Schmidt)發表在德國《法蘭克福匯報》(Frankfurter Allgemeine Zeitung)的舞評英譯。作者介紹林懷民的創作動機,並就影像、聲音、舞蹈三個層次評析,認為《家族合唱》是林懷民最西方的作品,也是脫離中國意象的美學宣言。文末並推崇雲門舞集是世界頂尖舞團,其他團體難以望其項背。原文見“Welches Land soll ich denn lieben?”。 |

|

《流雲》舞作影片 |

這是1997年,編舞家林懷民的舞作《流雲》(1984,影片內容誤植1985)在高雄文化中心廣場演出的影片精華版,長度為1分28秒。 |

|

1997年雲門舞集戶外公演節目單 |

這是1997年,雲門於高雄戶外演出的節目單。活動由霖園關係企業與中時報系主辦,演出舞碼為編舞家林懷民的《星宿》(1979)、《流雲》(1984)、《九歌》(1993)中的〈雲中君〉、〈湘夫人〉和《薪傳》(1978)中的〈渡海〉,以及查爾斯.莫頓(Charles Moulton)的舞作《傳球樂》(1981)等雲門歷年舞作選粹。 |

|

The Names of the Rivers |

這是1997年,作家龍應台的文章。作者由兒子在德國所受的鄉土教育,感嘆台灣人因近百年來的殖民歷史,所產生的國族認同障礙。她認為,唯有尋著自己的根,才能擁抱世界,唯有認得家附近的河川名字,才能航向無涯的大海。原文發表在德國《法蘭克福匯報》(Frankfurter Allgemeine Zeitung),標題為“Der Namen der Flusse”,後由作者自行翻譯成英文。 |