| 預覽 | 名稱 | 摘要 |

|---|---|---|

|

跨越洲際的情誼 |

這是2013年,雲門與魯斯塔維合唱團演出編舞家林懷民的舞作《流浪者之歌》(1994),合唱團藝術總監安佐.爾柯馬希維利(Anzor Erkomaishvili)在節目單發表的文章。作者在文中記述雲門與魯斯塔維合唱團合作的經過。 |

|

身體的書法之美 |

這是2003年,編舞家林懷民舞作《松煙》首演,德國資深舞評家約翰.史密特(Jochen Schmidt)在《國際舞蹈》雜誌(Ballet International)發表的舞評中譯。作者評析林懷民由書法衍伸的舞蹈,從《行草》(2001)到《松煙》詮釋方式上轉變的意義。並評述舞台設計王孟超的舞台美學,以及前衛音樂家約翰.凱吉的樂曲意境。原文見“The Beautiful Script of the Body”。 |

|

追尋一張唱片 「喬治亞民歌」說從頭 |

這是雲門文獻室整理的文章。文中描述編舞家林懷民因緣際會聽到「喬治亞民歌」,進而決定以其作為舞作《流浪者之歌》(1994)的配樂,以及尋找「喬治亞民歌」錄音唱片的過程。文中並介紹喬治亞民族簡史,及其民歌的風格和特色。本文收錄於「《水月》《流浪者之歌》1998年『靈.靜之旅』秋季公演節目單」。 |

|

連環套——淺釋黎海寧的「春之祭」 |

這是1994年,編舞家林懷民為編舞家黎海寧的舞作《春之祭》所寫的專文,收錄於「1994年春季公演節目單」。文章前半介紹由史特拉汶斯基(Igor Stravinsky)作曲,尼金斯基(Vaslav Nijinsky)編舞的原版《春之祭》,後半描述黎海寧編作的《春之祭》,認為這是一幅「九十年代動盪的浮世繪」。 |

|

遇見獨角獸——側寫雲門舞者 |

這是2006年,雲門秋季公演,雲門文獻室主任陳品秀為節目單寫的文章。作者描述舞者在雲門的舞蹈生活點滴,以及在舞台下獻身於舞蹈的耕耘,如何成就了征服國際舞評的精湛演出。 |

|

違背現實條件的大成就 |

這是2006年,《新新聞》周刊總編輯楊照所寫的文章,作者以「違背現實條件的大成就」為主題,觀察台灣社會現象,認為:從誠品書店旗艦店開幕到台灣現代舞的發展,都是在大環境不利的背景下生成。作者並舉甫逝世的編舞家伍國柱,超越了身體條件的限制,「跳完他自己的生命。」 |

|

遠方的鼓聲 |

這是2007年,雲門演出編舞家林懷民的舞作《九歌》(1993),節目單收錄作家詹宏志在《壹》週刊發表的文章。作者指出,林懷民到峇里島旅行,異鄉的景致賦予他創作《九歌》的靈感。旅行者在全然陌生之地,自我遺棄,因而開啟智慧之眼。 |

|

那一把火之後,雲門劇場走向何方? |

這是2015年淡水劇場開幕營運,資深文化記者汪宜儒發表在《報導者》的文章。文中提到2008年的一場大火,焚燬了雲門的八里舊排練場。在尋找新家的過程中,舊央廣的挑高建築使雲門鍾情。並詳述爾後為取得土地使用權,援引促參法拿下園區經營權所遭遇的窒礙、雲門開門後現實生存的問題、與效法雪梨歌劇院發展導覽活動尋求獲利的可能。 |

|

鄭宗龍與十三聲 |

這是2017年,雲門2赴澳門演出舞作《十三聲》前,評論人紀慧玲在「第二十九屆澳門藝術節」網站所發表的文章。文中指出,鄭宗龍舞作面貌與林懷民的作品迥然有別,近年作品《杜連魁》、《來》從戲曲與藝陣借用身形,到《十三聲》融合遊藝陣頭、宗教儀軌動作,揉合電子音樂、採擷民謠、經懺、唱誦,再現庶民野性,成為一則向鄉土禮敬的詩篇。 |

|

鍊出靈魂之金的編舞家伍國柱 |

這是2007年,雲門演出編舞家伍國柱的作品《斷章》,作家韓良露為節目單所寫的文章。作者從昇華與救贖的視點評述《斷章》認為,《斷章》是關於生命本質循環與輪迴的創造神話,而「全版《斷章》的演出,不只是雲門2團為了紀念二○○六年一月六日逝世的伍國柱,更因為《斷章》是不容錯過的天才之作」。 |

|

關乎于文化的表達——純粹的林懷民 |

這是2009年,雲門赴北京,演出編舞家林懷民的舞作《行草》(2001),中國藝術研究院舞蹈研究所副所長江東在「新浪博客」的文章。作者認為,林懷民的作品傳達出「一種典型而成熟的『中國之美』,從中國傳統的肢體動作方式(如氣功、武術、戲曲)中找尋到蘊涵著中國人體最高智慧的表達方式,並以藝術的表達把它們寫意在舞台的空間,把一份深邃、神秘、空靈、沉實的文化感表達得十分到位,不得不讓人欽佩他對中國文化參悟得如此之深,又表達得如此精彩」。 |

|

關於《九歌》 |

這是編舞家林懷民的舞作《九歌》(1993)的首演記事,以及創作概念簡介。 |

|

關於《斷章》 |

這是2007年,雲門演出編舞家伍國柱的作品《斷章》,節目單中所收錄關於《斷章》的編作及演出記錄,以及編舞家伍國柱的手記。 |

|

關於《紅樓夢》 |

這是編舞家林懷民舞作《紅樓夢》自1983年首演至2005年的相關記事,刊載於「《紅樓夢》2005年封箱演出節目單」。 |

|

關於毀滅與重生的流浪者之歌 |

這是2005年,雲門赴捷克參加布拉格藝術節(Festival Tanec Praha),演出編舞家林懷民的作品《流浪者之歌》(Songs of the Wanderers, 1994),舞評家Marcela Benoniova發表在《捷克權利報》(Právo)的舞評中譯。作者詮釋舞作中使用到的水、火、木杖等種種意象,並認為舞者在專注的冥想中展現的肢體語彙,讓觀眾明確感受西方文明早已遺忘的「真實生活重量的時間」。原文見〈Písně poutníků o zániku a znovuzrození〉。 |

|

阿迪庫斯劇場裡的稻田 |

這是2005年,雲門赴希臘參加雅典藝術節(Athens & Epidaurus Festival),演出編舞家林懷民的作品《流浪者之歌》(1994),記者Natali Xatziantoniou發表在雅典《自由言論報》(Eleftherotipia)的舞評中譯。作者認為此舞表現了東方的時間哲學,是極少數符合今年希臘藝術節的「富教育意義」角色的範例,並讚許僧人及舞者展現「驚人的自我掌控能力和靈性」。原文見〈Στους ορυζώνες του Ηρωδεíου〉。本文英譯見“At the rice fields of Herodion”。 |

|

陳映真精神 |

這是2004年,雲門演出編舞家林懷民的舞作《陳映真.風景》,作家楊照為「《在高處》《陳映真.風景》2004年秋季公演節目單」所寫的文章。作者深入剖析陳映真的寫作風格,以及在其所處的社會時代背景中扮演的角色,認為「用既狂烈而又細膩、細膩地狂烈著的性格,帶引讀者走向自我道德意識的幽黯海域,應該就是最獨特、無可取代的『陳映真精神』吧」。 |

|

隨稻米去流浪 |

這是1998年,新聞工作者盧健英為編舞家林懷民的舞作《流浪者之歌》(1994)所寫的專文,發表在《中國時報》。作者詳述《流浪者之歌》的創作緣由、舞作的美學、舞台意象和段落寓意,以及舞者的表演。本文亦收錄於金革唱片「《雲門.傳奇》套裝DVD導聆書」。 |

|

雲門 2「春鬥2011」遊戲場傳單 |

這是2011年,雲門2「春鬥2011」的傳單。演出編舞家黃翊的《機械提琴》、布拉瑞揚的《出遊》(1999)、孫尚綺的《屬輩》、鄭宗龍的《牆》(2009)。形式為單張對折。 |

|

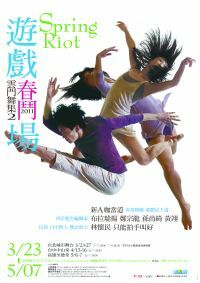

雲門 2「春鬥2011」遊戲場海報 |

這是2011年,雲門2「春鬥2011」的海報。演出編舞家黃翊的《機械提琴》、布拉瑞揚的《出遊》(1999)、孫尚綺的《屬輩》、鄭宗龍的《牆》(2009)。以編舞家鄭宗龍舞作《牆》為主視覺。由劉振祥攝影,王祥樺設計。 |