| 預覽 | 名稱 | 摘要 |

|---|---|---|

|

喧蟬鬧荷說九歌 |

本書由編舞家林懷民和資深藝文記者徐開塵、紀慧玲,三人共同為林懷民舞作《九歌》(1993)撰寫的專書,1993年由民生報社發行。內容含蓋林懷民創作的靈感、舞作各段落和設計發展的過程;舞者平日在八里排練場上課、排舞的情形等等。 |

|

喬治亞之聲——魯斯塔維合唱團 |

這是2013年,雲門與魯斯塔維合唱團演出編舞家林懷民的舞作《流浪者之歌》(1994),節目單刊載自《喬治亞聖歌和儀式音樂》摘錄的文章,民族音樂學者泰德.雷文(Theodore Levin)在文中闡述喬治亞音樂的特質。 |

|

嘉義體育館觀眾 |

1978年10月24日 ,嘉義體育館內的觀眾。照片由攝影家王信拍攝,其作品以報導攝影為主,曾出版《蘭嶼.再見》攝影集等,早年常為雲門攝影。 |

|

國際舞台的中國驕傲 |

這是1979年,作家林清玄在《中國時報》發表的文章,收錄於「1979雲門秋季公演節目單」。作者記述舞蹈家原文秀自幼以來的習舞歷程,以及從瑪莎.葛蘭姆舞蹈學校畢業後,參加如艾文.艾利等諸多頂尖舞團巡演全世界。文中提及原文秀演出編舞家林懷民舞作《白蛇傳》(1975)、《女媧》所面臨的挑戰,以及對中國舞蹈的期待。 |

|

在《許仙》所做的 |

這是1975年雕塑大師楊英風所寫的文章。文中記述作者為編舞家林懷民舞作《白蛇傳》(《許仙》,1975)設計舞台和道具的過程,刊載於「1975年雲門秋季公演節目單」。 |

|

在天籟中浮游 |

這是2013年,雲門與魯斯塔維合唱團演出編舞家林懷民的舞作《流浪者之歌》(1994),雲門舞者邱怡文在節目單發表的文章。作者在文中描述舞團與合唱團合作的過程。 |

|

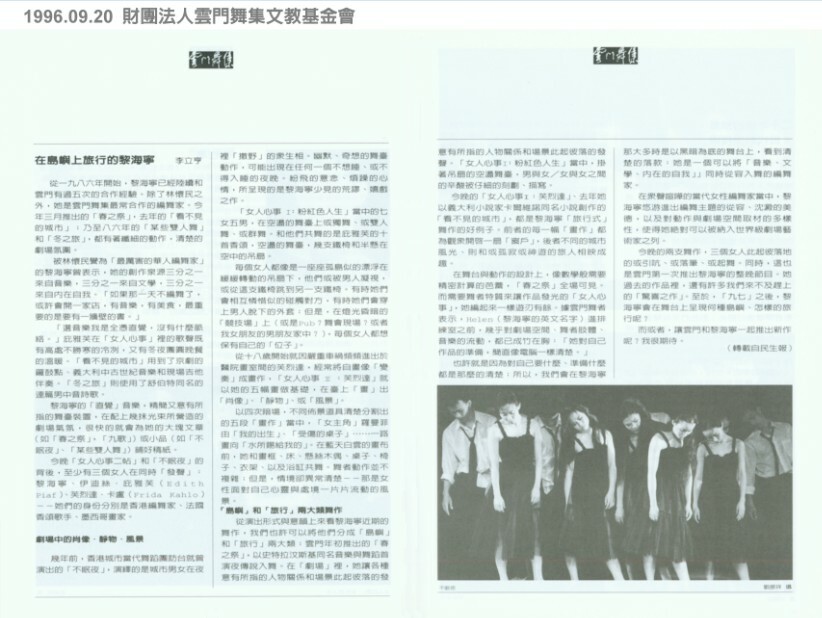

在島嶼上旅行的黎海寧 |

這是1996年,雲門秋季公演「黎海寧與X世代」, 戲劇學者李立亨在《民生報》發表的文章,後收錄於「1996年秋季公演『X世代』演出節目單」。作者介紹這次雲門演出編舞家黎海寧的兩支舞作《女人心事I:粉紅色人生 》和《女人心事II:芙烈達 》,並認為黎海寧「是一個可以將『音樂、文學、內在的自我』同時從容入舞的編舞家。在眾聲喧嘩的當代女性編舞家當中,黎海寧悠游進出編舞主題的從容、沉澱的美德,以及對動作與劇場空間取材的多樣性,使得她絕對可以被納入世界級劇場藝術家之列」。 |

|

在泡沫紅茶店寫下的胡言亂語 |

這是2001年,編舞家伍國柱為台北越界舞團編作《花月正春風》,在節目單上所寫的文章。文中提及伍國柱對舞者養成、舞蹈表演、劇場表演等既定看法的疑惑。並表達他對舞者,以及提攜他的前輩,舞蹈家羅曼菲、林懷民的感謝之意。 |

|

在自己的土地上起舞 雲門舞集與台灣四十年 |

這是2013年,文化評論人張鐵志為「雲門四十週年 打開雲門」所寫的文章。作者以四階段分別敘述雲門初期作品取自中國傳統民間文化、八○年代台灣的社會情況、九○年代復出後的內省,以及現在的回歸土地。本文收錄在「稻禾2013年雲門40公演節目單」。 |

|

在雅典演出《流浪者之歌》照片之一 |

這是2005年,雲門在雅典萬神廟坡下的哈洛.阿迪庫斯古劇場演出《流浪者之歌》(Songs of the Wanderers, 1993),圖中表演者為王榮裕。 |

|

在雅典演出《流浪者之歌》照片之二 |

這是2005年,雲門在雅典萬神廟坡下的哈洛.阿迪庫斯古劇場演出《流浪者之歌》(Songs of the Wanderers, 1993)。 |

|

在雲門裡長大——十年日記手抄 |

這是1983年,雲門創團十週年,第一代舞者鄭淑姬的文章。作者摘錄她個人的日記,回憶加入雲門十年以來各階段的心境轉折,掙扎與抉擇、委屈與釋懷、辛酸與喜悅、成長與蛻變。本文收錄在「《薪傳》1983年雲門十週年紀念特別公演節目單」。 |

|

在高處——悼伍國柱 |

這是2006年,編舞家伍國柱因血癌逝世,詩人陳克華以伍國柱的舞作《在高處》為題,作詩悼念。 |

|

墨水!指揮先生——一流書法:台灣舞者用身體揮毫 |

這是2003年,雲門赴德國巡演編舞家林懷民的舞作《竹夢》(2001)、《行草》(2001)和《水月》(1998),德國資深舞評家約翰.史密特(Jochen Schmidt)在《法蘭克福匯報》(Frankfurter Allgemeine Zeitung)的舞評中譯。作者極力推崇雲門的藝術成就,並讚許《竹夢》中黃珮華與吳義芳、許芳宜與宋超群的雙人舞表現。作者評述三支舞作的音樂與動作均融會中外,尤以《行草》最為突出。原文見“Tusche, Herr Kapellmeister!——Das Werbungsschreiben ist erstklassig: Taiwanesische Tanzer kalligraphieren den Korper”,英譯見 “Ink, Mr. Conductor!——The Advertised Writing First Class: Taiwanese Dancers Draw Calligraphy of the Body”。 |

|

墨爾本國際舞蹈藝術節「松煙」 |

這是2003年,雲門以編舞家林懷民舞作《松煙》(Pine Smoke)為澳洲墨爾本國際藝術節揭幕,舞評家Jonathan Marshall在《Inpress》的舞評中譯。作者評析《松煙》融合東方太極導引的動作與西方現代舞的編排形式,認為《松煙》「是一齣極具自制的形式主義傑作,展現出非凡的魅力與美」。原文見“MIAF CURSIVE II”。 |

|

墨跡斑爛說《行草》 |

這是編舞家林懷民的舞作《行草》(2001)的簡介。文中詳述《行草》以書法為靈感,以太極導引和武術入舞的編創概念,瞿小松作曲統籌錄製音樂的過程,投影歷代名家筆跡的舞台映像,以及演出歷史。 |

|

夢土上,綻放奇異的光朵 |

這是1985年,畫家奚淞為舞家林懷民的舞作《夢土》所寫的文章,此文先發表在《中國時報》上,後收錄於第六屆國際藝術節「雲門舞集與許博允的音樂」演出節目單。作者從雲門舞集的成立,以及十多年來的舞作風格,看藝術家如何面對東方與西方、傳統與現代的處境,並認為這是整個社會文化的課題。 |

|

夢土之門——向一切敢於嘗試的藝術家致敬 |

這是1985年,雲門演出編舞家林懷民的舞作《夢土》,畫家楚戈在《聯合報》發表的文章,後收錄於《雲門舞話》。作者「贊同在文化藝術上敢於大膽嘗試的人」,描述編舞家如何處理傳統與現代的舞蹈語彙,並論其舞台符號意象,認為《夢土》「是一次富有國際水準的成功演出」。 |

|

夢土導覽A to Z |

這是1995年,雲門演出編舞家林懷民的舞作《夢土》(1985),劇場工作者李立亨為節目單所寫的文章。作者認為《夢土》是「一支沒有固定主題、不斷變奏、情節不是線性發展的舞蹈」遂以26個英文字母為開頭的26個單字為題,與《夢土》的舞台意象和內涵連結,作為《夢土》的另類導覽。 |

|

大陸望雲門 |

這是2013年,中國大陸生活月刊主編謝培為「雲門四十週年 打開雲門」所寫的文章。作者詳述自1993年,「雲門舞集」在北京上演「薪傳」後,對中國大陸現代舞發展的影響。本文收錄在「稻禾2013年雲門40公演節目單」。 |