| 預覽 | 名稱 | 摘要 |

|---|---|---|

|

八里火災後首場戶外演出謝幕 |

這是2008年,雲門八里火災後第一場戶外演出,在台北兩廳院藝文廣場由雲門2演出編舞家伍國柱的作品《斷章》;藝術總監林懷民與擔任演出義工的一團舞者登台,向支持雲門的各界人士敬謝致意。照片的攝影家林敬原,《表演藝術》雜誌特約攝影,曾任《台灣日報》攝影主任。 |

|

冥想意境的登峰造極 |

這是2005年,編舞家林懷民的舞作《狂草》首演,舞評家Andrew C.C. Huang在《台灣新聞報》(Taiwan News)的舞評中譯。作者認為,「舞者的身體與能量縱貫全場,直通觀眾感官,這正是現代舞的精髓所在」,並表示《狂草》是雲門冥想風格的顛峰之作。文中並特別提及舞者李靜君、邱怡文、周章佞的三段獨舞優異的表現。原文見“The culmination of Cloud Gate's meditative dances”。 |

|

凡人之聲.神祇之語 |

這是2012年,雲門演出編舞家林懷民的舞作《九歌》(1993),作曲家林芳宜在節目單發表《九歌》的音樂導聆。文中依〈迎神〉與〈禮魂〉、〈東君〉與〈司命〉、〈湘夫人〉、〈山鬼〉、〈國殤〉的順序,依次介紹、分析各段落的音樂特質與結構。 |

|

前後 |

本書由劉振祥攝影,大塊文化2009年出版。內容為劉振祥所拍攝記錄的雲門,包含台前與台後、舞者、工作人員與觀眾的影像。透過影像,側寫雲門創團初衷、與八里舊排練場的十六年緣分、火災後取得淡水園區使用權、及籌畫雲門新家的過程。 |

|

力與美的迷人演出 |

這是2003年,雲門以編舞家林懷民舞作《松煙》(2003)為澳洲墨爾本國際藝術節揭幕,舞評家凱薩琳.蘭珀特(Catherine Lambert)在墨爾本《先驅太陽報 週日版》(Sunday Herald Sun)的舞評中譯。作者認為《松煙》「整場表演樸素迷人的視覺效果令人不自覺地融入舞蹈的冥想世界中…其所呈現出來的力與美以及精準的動作,令人嘆為觀止」。原文見“Dance inspire with beauty, power”。 |

|

動作的禮讚 |

這是2003年,雲門以編舞家林懷民舞作《松煙》(Pine Smoke)為澳洲墨爾本國際藝術節揭幕,舞評家克里斯朵夫.李(Lee Christofis)在《澳洲人報》(The Australian)的舞評中譯。作者詳細評述舞者動作質地的展現,認為《松煙》「有細緻的表相,也有豐富的內涵,使人沉醉」。原文見“Celebrating movement”。 |

|

千重山.萬重門——記雲門八年生活 |

這是1983年,雲門創團十週年,第一代舞者林秀偉的文章,原刊登在《中國時報》。作者回憶她加入雲門的緣由,自我追求的過程,以及加入雲門前後的成長、排練與演出的甘苦,並提及自己一度離開雲門又重回雲門的心境。本文後收錄於「《薪傳》1983年雲門十週年紀念公演節目單」。 |

|

古道照顏色——追尋《松煙》的舞台 |

這是2003年,編舞家林懷民舞作《松煙》首演,舞台/影像設計家王孟超在為節目單所寫的文章。文中細述《松煙》舞台設計的幕後過程。 |

|

台北現代舞蹈團海報(一) |

這是1984年,台北現代舞蹈團的演出海報,呈現張照堂、汪其楣、林懷民作品。以十五位團員的照片為主視覺。由謝春德攝影,霍榮齡設計。 |

|

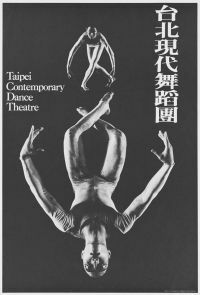

台北現代舞蹈團海報(二) |

這是1984年,台北現代舞蹈團的演出海報。以舞者鄭淑姬的舞作《結合.孕》為主視覺。舞者為羅曼菲。由Yao Meng-Chia(姚孟嘉)攝影,Huo Rong-Ling(霍榮齡)設計。 |

|

台北首督芭蕾舞團1996年第六季舞展《無伊嘛也通》節目單 |

這是1996年,台北首都芭蕾舞團第六屆舞展的節目單。編舞家伍國柱擔任其中《雕刻師與神像》的舞者,以及《出岫》的編舞者。 |

|

台灣,請不要失望 |

這是2006年,雲門赴德國柏林穿越藝術節(In Transit Festival),演出編舞家林懷民的系列舞作「行草三部曲」,作家陳玉慧在《網路城邦》網誌發表的文章。作者記述在柏林觀賞「行草三部曲」的經過,認為林懷民在舞蹈形式上所賦予的文化意涵,是以自己的語言重建現代舞。並引述德國舞評家Jochen Schimdt的話,「威廉.佛賽(William Forsythe)和碧娜.包許(Pina Bausch)的成就雖高,但林懷民已趕上他們。」 |

|

台灣後來好所在──中美斷交及《薪傳》首演二十週年紀 |

本書由資深媒體工作者古碧玲執筆,台灣商務印書館1999年出版。作者以編舞家林懷民1978年編創《薪傳》至1998年為止的時間歷程為經緯,詳述首演當年的時代氛圍與創作契機、演出前雲門舞者到新店溪和佳洛水野外訓練、數度搬演的過程、舞者參與演出的心得等等。 |

|

台灣風景──寫給廿一世紀的陳映真 |

這是2004年,雲門演出編舞家林懷民的舞作《陳映真.風景》,詩人陳克華為舞而寫的詩作。 |

|

合唱繼續進行 |

這是2000年,編舞家林懷民所寫的文章。文中記述《家族合唱》(1997)在耶路撒冷、維也納、柏林演出,各地觀眾對舞作中大量旁白的反應。本文收錄於「《水月》《家族合唱》《九歌》2000年雲門舞集『回家演出』節目單」和「《如果沒有你》《家族合唱》2011年冬季公演節目單」。 |

|

吐納乾坤 |

這是1999年,雲門赴新加坡演出編舞家林懷民的舞作《水月》(Moon Water, 1998),舞評家陳業興(TAN Ngiap Heng)在新加坡《藝術雜誌》(The Arts Magazine)發表的舞評,林亞婷中譯。作者認為林懷民藉由「特殊的氣之流動方式」,使動作源生於呼吸節奏,「創作出一種新的舞蹈語彙」。文中並特別提及舞者許芳宜的獨舞,認為這段獨舞「喚出整個宇宙的旋轉」。本文亦收錄於「《水月》《家族合唱》《九歌》2000年雲門「回家演出」節目單」。原文見“A cosmos within the Rhythm of Breath”。 |

|

向前跑——雲門2八八水災災區巡演 |

這是2010年,雲門2「春鬥2010」演出,藝文工作者李玉玲在節目單發表的文章。文中敘述雲門2在2009年前進八八水災災區巡演。雲門2十年來跳遍大城小鎮,與鄉親累積緊密的情感,以災區為舞台,雲門2不只去演出,更懷著尊敬的心,進行一趟弔亡與鼓舞的「學習」之旅。 |

|

向生命投降——訪白光 |

這是2011年,雲門演出編舞家林懷民的舞作《如果沒有你》,節目單收錄美學家蔣勳於1978年專訪歌星白光的文章,原載於《雄獅美術》月刊。 |

|

向記憶招手——家族合唱的風景 |

這是1997年,攝影家張照堂在《聯合報》發表的文章。作者以五位台灣早期攝影家為軸,帶出台灣二十世紀前半的攝影歷史。文中論述影像與記憶、歷史之間的關係,和影像瞬間記錄與劇場、舞蹈相似的特質。本文亦收錄於「《家族合唱》1997年秋季公演節目單」。 |

|

唱給神聽的歌 |

這是1992年,雲門製作出版「雲門音樂系列3—《鄒族之歌》」,編舞家林懷民在《中國時報》發表的文章。文中林懷民描述鄒族馬亞茲比(Mayasvi)祭典厚實雄壯的歌謠與簡樸深遠的舞蹈,鄒族歌謠傳承的困境,並提及與錄音專家徐崇憲田野錄音的情形。 |