| 預覽 | 名稱 | 摘要 |

|---|---|---|

|

《夢土》1995年秋季公演傳單(一) |

這是1995年,雲門秋季公演的傳單。演出編舞家林懷民的舞作《夢土》(1985)。傳單形式為單張橫式三折。由CIRCLE ART STUDIO的張瑜芳負責創意,張詠萱設計。 |

|

《夢土》1995年雲門秋季公演節目單 |

這是1995年,雲門秋季公演的節目單。演出編舞家林懷民的舞作《夢土》(1985)。節目單收錄文章包括《民生報》記者侯惠芳的〈許博允的第二個春天〉、劇場工作者李立亨的〈夢土導覽A to Z〉。 |

|

《九歌》1995年美國巡演對折卡式傳單 |

這是1995年,雲門美國巡迴演出編舞家林懷民舞作《九歌》(Nine Songs, 1993)的對折卡片 。 |

|

《九歌》1995年歐洲巡演節目單 |

這是1995年,雲門赴德國、盧森堡演出編舞家林懷民舞作《九歌》(Nine Songs, 1993)的德文節目單。 |

|

後殖民主義 跨文化主義——台灣編舞家林懷民找到了一種舞蹈的新身/聲 |

這是1995年,雲門首度赴紐約「下一波藝術節」(Next Wave Festival),演出編舞家林懷民的舞作《九歌》(1993),美國舞蹈學者安德列.勒沛奇(Andre Lepecki)在《國際舞蹈》雜誌(Ballet International)發表的舞評中譯,刊載於《聯合報》。作者以跨文化的觀點看《九歌》中各種元素的多向度指涉,認為「林懷民的編舞不只是運用拼貼等後現代手法,同時它還擴充了此一領域,構築新的舞蹈肢體。」本文亦收錄於「《水月》《 家族合唱》《九歌》2000年雲門「回家演出」節目單」、「《九歌》2007年秋季公演節目單」和「《九歌》2012年秋季公演節目單」。 |

|

《九歌》1995年紐約下一波藝術節節目單 |

這是1995年,雲門首度赴紐約「下一波藝術節」(Next Wave Festival),演出編舞家林懷民舞作《九歌》(Nine Songs, 1993)的簡式節目單。內附《九歌》幻燈投影的英譯、及舞作簡介“And yet the gods have never come…”。 |

|

《九歌》1995年紐約下一波藝術節舞作簡介 |

這是1995年,雲門首度赴紐約「下一波藝術節」(Next Wave Festival),演出編舞家林懷民舞作《九歌》(Nine Songs, 1993)的舞作簡介。內容是1994年,記者Sarah Brooks為《九歌》所寫的專題報導“Songs of the Universe”。文中詳述林懷民編創《九歌》之前走訪亞洲古老文明,尋訪創作靈感,及《九歌》舞作情節、象徵寓意、音樂等。作者認為《九歌》「是一齣引人入勝的作品,集古老與現代、美麗與哀愁於一身。在舞終前,它已轉化為一場現代的儀式,為重生和希望提供一種共通的訊息。」 |

|

《九歌》1995年紐約下一波藝術節傳單 |

這是1995年,雲門首度赴紐約「下一波藝術節」(Next Wave Festival)演出編舞家林懷民舞作《九歌》(Nine Songs, 1993)的傳單。形式為單張。 |

|

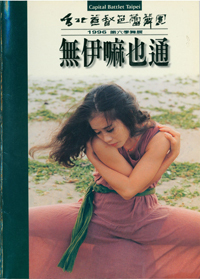

台北首督芭蕾舞團1996年第六季舞展《無伊嘛也通》節目單 |

這是1996年,台北首都芭蕾舞團第六屆舞展的節目單。編舞家伍國柱擔任其中《雕刻師與神像》的舞者,以及《出岫》的編舞者。 |

|

《春之祭禮.台北一九八四》舞作影片 |

這是1996年,編舞家林懷民的舞作《春之祭禮.台北一九八四》(1984)在台北國家戲劇院演出的影片精華版,長度為1分47秒。 |

|

《女人心事Ⅰ:粉紅色人生》舞作影片 |

這是1996年,編舞家黎海寧的舞作《女人心事Ⅰ:粉紅色人生》在台北國家戲劇院演出的影片精華版,長度為2分17秒。 |

|

《女人心事Ⅱ:芙烈達》舞作影片 |

這是1996年,編舞家黎海寧的舞作《女人心事Ⅱ:芙烈達》在台北國家戲劇院演出的影片精華版,長度為2分12秒。 |

|

《春之祭》舞作影片 |

這是1996年,編舞家黎海寧的舞作《春之祭》(1994)在台北國家戲劇院演出的影片精華版,長度為1分50秒。 |

|

1996年雲門「春之獻禮」傳單 |

這是1996年,雲門「春之獻禮」的傳單。內容為三檔演出訊息:雲門春季公演「雙演春之祭」,演出編舞家林懷民的舞作《春之祭禮.台北一九八四》(1984),編舞家黎海寧的舞作《春之祭》(1994);雲門主辦的「EIKO&KOMA」,演出紐約EIKO&KOMA舞團的舞作《記憶》、《銹》、《夜潮》、《輓歌》、《風》;「雲門精選篇」演出編舞家林懷民的舞作《我的鄉愁,我的歌》(1986)、《輓歌》(1989)、《白蛇傳》(1975)、《薪傳》(1978)中的〈渡海〉和查爾斯.莫頓《傳球樂》(1994)。傳單形式為單張六折,霍榮齡設計工作室設計。 |

|

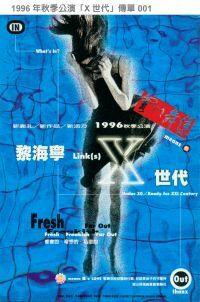

1996年秋季公演「X世代」傳單 |

這是1996年,雲門秋季公演「黎海寧Link(s) X世代」的傳單。演出舞作包括:編舞家黎海寧的《女人心事Ⅰ:粉紅色人生》、《女人心事Ⅱ:芙烈達》、《不眠夜》,舞者李靜君的《女男.男女》,編舞家卓庭竹的《偶缺》,布拉瑞揚的《肉身彌撒》,沈偉的《床》,余仁華的《線索》。傳單形式為單張,由張瑜芳負責創意,張詠萱負責攝影及視覺設計,大朵視覺工作站負責電腦影像處理。 |

|

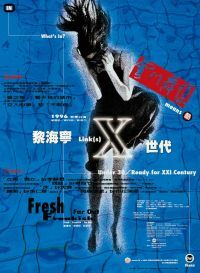

《 黎海寧Link(s) X世代》1996年秋季公演海報 |

這是1996年,雲門秋季公演「黎海寧Link(s) X世代」的海報。由張瑜芳創意,張詠萱攝影及視覺設計,大朵視覺工作站電腦影像處理。 |

|

1996年秋季公演「X世代」演出節目單 |

這是1996年,雲門秋季公演「黎海寧Link(s) X世代」的節目單。演出舞作包括:編舞家黎海寧的《女人心事Ⅰ:粉紅色人生》、《女人心事Ⅱ:芙烈達》、《不眠夜》,舞者李靜君的《女男.男女》,編舞家卓庭竹的《偶缺》,布拉瑞揚的《肉身彌撒》,沈偉的《床》,余仁華的《線索》。節目單收錄文章包括:劇場工作者李立亨的〈在島嶼上旅行的黎海寧〉、舞蹈學者廖抱一的〈二十年後的預言,X世代的里程碑〉。 |

|

在島嶼上旅行的黎海寧 |

這是1996年,雲門秋季公演「黎海寧與X世代」, 戲劇學者李立亨在《民生報》發表的文章,後收錄於「1996年秋季公演『X世代』演出節目單」。作者介紹這次雲門演出編舞家黎海寧的兩支舞作《女人心事I:粉紅色人生 》和《女人心事II:芙烈達 》,並認為黎海寧「是一個可以將『音樂、文學、內在的自我』同時從容入舞的編舞家。在眾聲喧嘩的當代女性編舞家當中,黎海寧悠游進出編舞主題的從容、沉澱的美德,以及對動作與劇場空間取材的多樣性,使得她絕對可以被納入世界級劇場藝術家之列」。 |

|

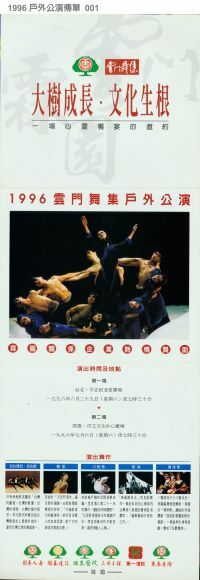

1996年雲門戶外公演傳單 |

這是1996年雲門戶外公演的傳單,也是國泰金融集團第一次贊助雲門的戶外公演。演出舞作包括:編舞家林懷民的《我的鄉愁,我的歌》(1986)、《白蛇傳》(1975)、《薪傳》(1978)中的〈渡海〉、《輓歌》(1989)以及編舞家查爾斯.莫頓(Charles Moulton)的《傳球樂》(1981)等。 |

|

1996年雲門環島巡演傳單 |

這是1996年雲門環島巡演的傳單。演出舞作包括:編舞家林懷民的《我的鄉愁,我的歌》(1986)、《白蛇傳》(1975)、《薪傳》(1978)中的〈渡海〉、《輓歌》(1989)以及編舞家查爾斯.莫頓(Charles Moulton)的《傳球樂》(1981)等。 |